2/5-¿Sé feliz y mantente positivo? (por Jan Doxrud)

“Ya no consumimos sólo cosas, sobreconsumimos el espectáculo ciclópeo de personajes celebroides” (Gilles Lipovetsky. La felicidad paradójica)

En nuestra vida diaria escuchamos diversas maneras sobre cómo se utiliza este concepto de felicidad, por ejemplo: “Soy feliz”, “Quiero ser feliz”, “Estoy buscando la felicidad”. En el primer y segundo caso, la felicidad no es solamente algo que se siente, sino que “es” una parte integral de nuestro ser. Esto no sucede con la palabra “triste”, es decir, si bien decimos “estoy triste” no decimos “soy triste”. En el tercer caso la felicidad pareciera ser algo que está “ahí afuera” y que debemos buscarla, ya sea en la forma de cosas concretas o experiencias determinadas.

Pero si lo tomamos al pie de la letra, esto significaría que la felicidad depende únicamente de factores externos, lo que significaría una búsqueda constante de experiencias o cosas que nos otorguen aquello que esa persona considera que es “felicidad”. Dicho de otra manera, la felicidad no guardaría relación con el autoconocimiento y cultivo interno de la persona.

Algun lector habrá escuchado a quienes señalan que la felicidad no está “afuera” de nosotros, sino que estaría dentro de nosotros” pero, claro está, no se encuentra ahí como una cosa concreta, ya que es una manera de dar a entender algo que es más complejo como puede ser la autognosis, el aprender a conocerse a sí mismo, mis emociones, sentimientos, reacciones ante hechos externos, etc. Por ende, el lenguaje hace uso de este recurso geográfico, es decir, establecer “coordenadas” o una suerte de “geolocalización” para saber en donde se encuentra la felicidad.

En mi opinión, la felicidad no se encuentra en ningún lado, aunque apelar a la coordenada geográfica es inevitable ya que somos seres temporales y espaciales, y pensamos, por ende, utilizando tales categorías. La felicidad en sí no es algo y, más bien, es la consecuencia o deriva de “algo más”, y ese “algo más” es lo que buscamos constantemente, puesto que constituye una fuente desde donde brota aquello que nosotros consideramos que es la felicidad. En síntesis, quizás la pregunta planteada en términos espaciales (“¿dónde puede encontrar la felicidad?”) es una que está mal planteada y que nos llevará por caminos errados. Lo que se busca son ciertas experiencias que nosotros las catalogamos como “fuentes” de felicidad.

Si la felicidad no es una cosa situada en un lugar o que alguien nos pueda ofrecer, entonces ¿en qué quedamos? La respuesta es compleja, puesto que – al menos en el uso que le damos a la palabra – la felicidad se nos presenta como una consecuencia de algo, pero también como causa y, por lo demás, es un concepto heterogéneo que varía de persona en persona. Lo que para una persona o un grupo de personas es motivo de felicidad, para otros es motivo de desdicha, tal como sucede en las guerras.

De acuerdo con esto, no se puede buscar la felicidad en sí y por sí, porque simplemente no existe, ya que es una obviedad que es un concepto, una abstracción que no existe en la realidad. Por lo demás, “buscar la felicidad” o “querer ser feliz” son deseos poco concretos, haciéndose un uso impreciso del lenguaje. Con esto quiero dar a entender que se comete la falacia de la reificación en virtud de la cual una abstracción (felicidad) es tratada como algo concreto o como una cosa (que hay que buscar y encontrar). Por lo demás, se habla de felicidad como si fuese un estado (al igual que el gaseoso, líquido y sólido) que, una vez es adoptado, permanece inmutable en el tiempo, o como si fuese un “tipo de personalidad”.

Otro problema con esta forma de usar el concepto de felicidad es que se la concibe como algo singular, es decir, no solemos escuchar a alguien decir “busco felicidades”. Sucede que las fuentes de la felicidad (que es o que se busca) son diversas y simultáneamente podemos experimentar una variedad de sucesos placenteros. Por ejemplo, que en el transcurso de una sola semana me puede suceder lo siguiente: me aumentaron el sueldo, mi hija encontró trabajo, la biopsia de mi hermano salió bien y terminé de pagar el dividendo de mi casa.

Estas son distintas fuentes que traen consigo felicidad y en distinta intensidad, pero al terminar la semana diremos: “estoy feliz” (o “soy feliz”) que sería el resultado de la suma de todas esas fuentes anteriormente mencionadas. Por ende, si existen distintas fuentes de las cuales emana la “felicidad”, entonces emprender una búsqueda de esta no resulta ser una tarea simple, ya que las fuentes de la felicidad se encontrarían en muchas partes y en diversos ámbitos de nuestras vidas.

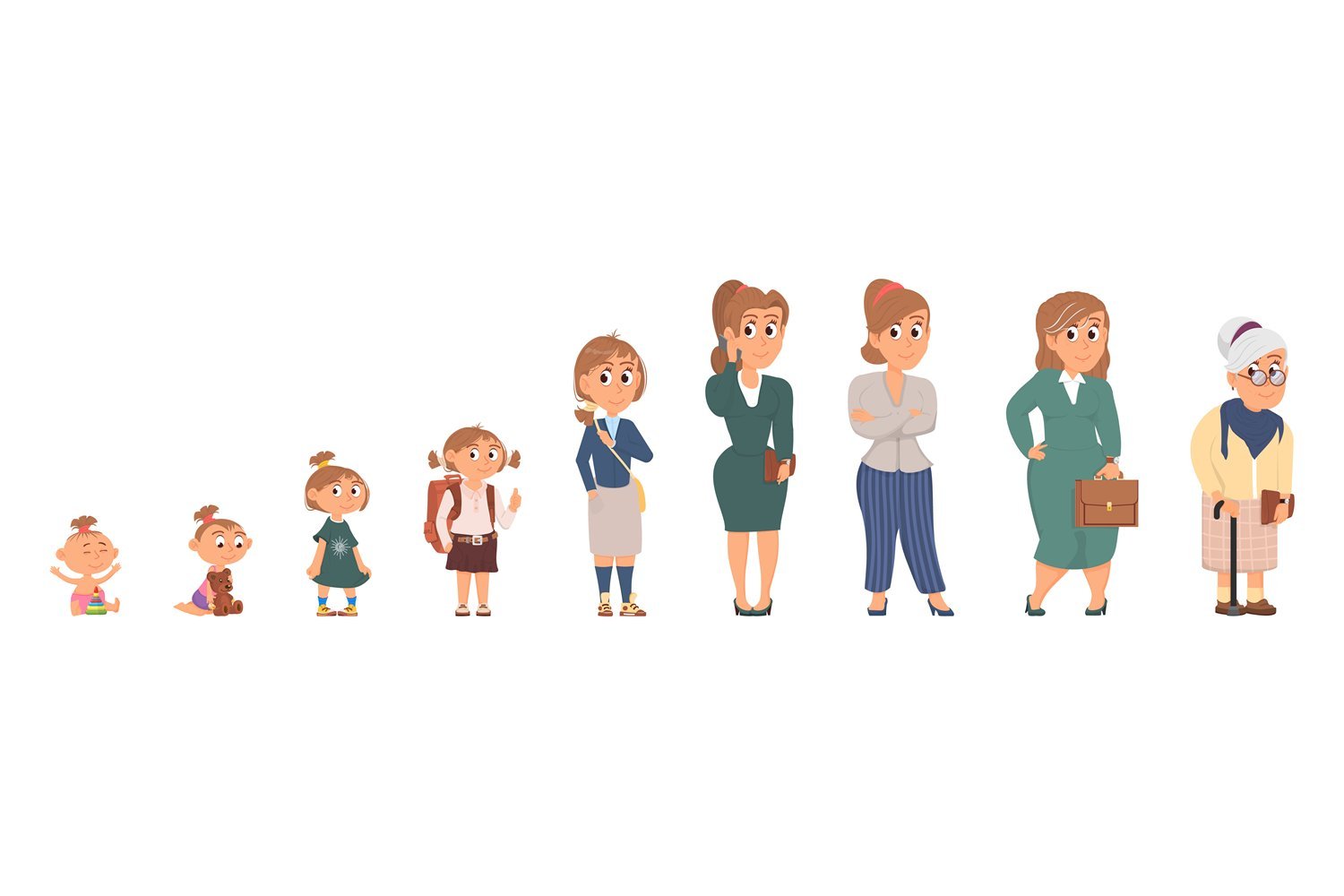

Para alguna persona, “querer ser feliz” podrá relacionarse con éxitos en el ámbito laboral o académico, mientras que para otros es estar con la familia o viajar a otros países. Pero incluso la felicidad no solo varía de persona en persona, sino que también dentro de la misma historia de vida de una persona. Es una obviedad que mi concepción de “ser feliz” no es la misma cuando tenía 10 años que cuando tenga 70 años. Pero puede suceder que una persona cambie radicalmente su manera de ver la vida por algún evento que la haya ocurrido, por ejemplo, una experiencia cercana a la muerte o la muerte de un ser querido, el nacimiento de un hijo, etc.

Piense en una persona a la cual le dicen que le queda 1 año de vida, ¿acaso eso no repercutiría – entre otros aspectos – en la concepción de felicidad que esa persona tiene? En virtud de lo anterior, la dimensión temporal – al parecer – guarda un vínculo con la felicidad, por ejemplo, cuando vemos a una persona que apreciamos tras un largo período de tiempo sin verla. También tenemos la felicidad que puede darnos algún logro personal que nos tomó esfuerzo y tiempo, como superar una enfermedad u obtener algún logro académico. Pero, ciertamente la reducción radical de nuestra esperanza de vida producto de una enfermedad terminal es una de la experiencias más demoledoras per, a su vez, constructivas, que una persona puede experimentar.

Aquí cabe hacer alusión a un artículo titulado “Happiness at the end of life: A qualitative study”, realizado por médicos que atienden a pacientes en cuidados paliativos en el Centro Médico de la universidad de Malaya. Los médicos que realizaron entrevistas semiestructuradas señalan que la felicidad es posible al final de la vida, de manera que esta puede coexistir con el dolor y el sufrimiento. Añaden los autores que los pacientes valoraban más las conexiones sociales como un elemento medular de la felicidad, mientras que a la riqueza y el trabajo se les dio un menor énfasis.

En suma, los autores dicen reconocer una tendencia consistente en pasar de una felicidad hedónica a una eudaimónica cuando los pacientes experimentaban una enfermedad terminal. Con esto se quiere dar a entender que la felicidad no tiene como base placeres fugaces, sino que con la autorrealización y el propósito. Obviamente es complejo (ni tampoco es la idea) que una persona sana pueda ponerse en el lugar de una persona a la cual le queda poco tiempo de vida para poder así valorar aquellos aspectos de la vida que realmente importan. Pero sí puede resultar ser una enseñanza valiosa para que incorporemos y potenciemos tales aspectos que esas personas – que están cercanas a su muerte – dicen valorar.

Otro artículo interesante sobre el mismo tema es el de Mattias Tranberg[1], psicólogo clínico e investigadorasociado en el Instituto de Cuidados Paliativos de la Universidad de Lund. En este, el autor también afirma que, de acuerdo con su experiencia con pacientes con enfermedades potencialmente mortales, es posible sentir felicidad junto con tristeza y otras emociones aparentemente conflictivas. Por ende, el mundo de las emociones y sentimientos es uno complejo, en donde estos se presentan de manera simultánea y sucesiva a la vez. En palabras de Tranberg: “A lo largo de un día, los pacientes pueden sentir gratitud, remordimiento, anhelo, ira, culpa y alivio, a veces todo al mismo tiempo”.

Todos tenemos una idea de lo que la felicidad es, puesto que es algo que hemos experimentado, incluso antes de teorizar sobre qué es y de delimitar de manera precisa su significado. En mi opinión, considero que intentar aclarar el significado de este concepto puede resultar ser algo provechoso ya que sabremos de qué estamos hablando, qué buscamos (y qué no) y, de pasada, evitaremos caer en manos de algunos charlatanes que se desenvuelven en el “mercado” espiritual y de la autoayuda. Como ya he sostenido en otros artículos es importante ser precisos a la hora de utilizar conceptos, por lo que debemos intentar de ser rigurosos a la hora de delimitar su significado para que sepamos, por ejemplo, diferenciar “x” de todo aquellos que “no es x”.

Algunos podrán pensar que la felicidad y hedonismo (placer) son sinónimos e intercambiables, pero habría que examinar por qué razón la búsqueda de placer no hace a las personas felices. Ya sabemos que el fenómeno de la adaptación hedónica lleva al ser humano a ir por un interminable camino que va de deseo en deseo. Sumado a esto, la teoría económica nos enseña que el beneficio adicional de una unidad de un bien o servicio nos va reportando cada vez menor satisfacción, lo que se conoce como el beneficio marginal decreciente. Usted podrá escuchar 2,3,10 o hasta 20 veces una maravillosa canción que descubrió, pero a medida que la escucha no le reportará la misma satisfacción que cuando la escuchó las primeras veces.

Alguno pensará que la “verdadera felicidad” (si es que existe algo así) guarda relación con la espiritualidad, el crecimiento y la estabilidad interna. También hemos escuchado que el dinero no hace la felicidad (aunque ese noble objetivo no está dentro de las funciones del dinero), pero siguiendo esa misma lógica tenemos que la pobreza o carecer de dinero tampoco la proporciona. Otros buscarán la felicidad consumiendo alguna droga alucinógena, estando en contacto con la naturaleza, comprando en tiendas o practicando algún deporte específico.

Alguien podrá pensar que la felicidad que proviene de una fuente “cuestionable” no puede originar una felicidad legítima y auténtica. Por ejemplo, un sicario puede celebrar el éxito de su último asesinato, un cartel de droga puede estar feliz de haber eliminado a las bandas rivales y Vladimir Putin puede estar feliz por los avances logrados en territorio ucraniano. ¿Podemos llamar felicidad a este tipo que emerge de fuentes que para nosotros son bastante cuestionables desde un punto de vista moral y ético? ¿La felicidad que tiene como base el sufrimiento de otros puede ser considerada como felicidad? En suma ¿puede un sociópata inmoral ser feliz?

Cuando entramos a reflexionar sobre este concepto surgen algunas preguntas. Podríamos preguntarnos si acaso la felicidad es una suerte de “variable dependiente” dentro de una “función” en donde debemos limitarnos a buscar aquellas variables independientes que maximicen los niveles de felicidad de los seres humanos.

Otras preguntas que podemos formularnos son: “Para ser felices” (si es que podemos formularlo en esos términos)

¿Cuánto depende del contexto, cultura, valores sociales, día de la semana, hora del día, etc?

¿Cuánto depende de la genética?

¿Cuánto depende de nuestra voluntad?

A esto podemos añadir:

¿Es la felicidad una realización individual?

¿Es la felicidad un fenómeno que involucra también a los otros que nos rodean?

¿Es la felicidad simplemente evitar todo lo que me genere dolor?

¿Es la felicidad un estado permanente?

¿Es una sensación fugaz?

¿Es la felicidad un objetivo o una meta situada, por así decirlo, en el futuro?

¿Es la felicidad una cuestión de intensidad o de frecuencia?

¿Hasta qué punto está culturalmente determinada?

¿Podemos reducir la felicidad a la biología y hormonas?

¿Existe “un” modelo de felicidad”?

¿Puede enseñarse a ser feliz?

¿Se puede realizar una tipología y hablar de “felicidades”? (así como podemos distinguir tipologías en la palabra “amar”)

¿Se pueden jerarquizar las felicidades? (por ejemplo, la que deriva del nacimiento de un hijo versus la derivada de que ganó mi equipo de fútbol)

¿La felicidad coincide con la bondad y con lo que es ético?

Dejo aparte estas dos últimas preguntas que serán parte del tema que abordaré a continuación:

¿Acaso debe ser la felicidad “el” objetivo de nuestras vidas?

¿Acaso la búsqueda de la felicidad no puede transformarse en un yugo que nos genere mayores problemas?

Artículos complementarios

1/3-La muerte (por Jan Doxrud)

2/3-La muerte (por Jan Doxrud)

3/3-La muerte (por Jan Doxrud)

1/2-El Nihilismo (por Jan Doxrud)

2/2-El Nihilismo (por Jan Doxrud)

Maya o el velo de la ilusión (por Jan Doxrud)

2/2-Buddhismo: ¿Qué es (o no es) el Nirvana? (2) (por Jan Doxrud)

1/2-Buddhismo: breve introducción (por Jan Doxrud)

El desafío del pluralismo religioso: ¿salvación para algunos, nadie o para todos? (por Jan Doxrud)

Breves palabras sobre el ateísmo (por Jan Doxrud)

[1] Why Are Some People Happy Even as They’re Dying?